SpaceX(スペースエックス)は、アメリカの宇宙開発企業で、イーロン・マスク(Elon Musk)によって2002年に設立されました。主に宇宙探査、商業衛星の打ち上げ、地球低軌道へのアクセスコスト削減などを目指して活動しています。以下は主な特徴とプロジェクトです:

主な特徴

- 低コストでの宇宙アクセス

再利用可能なロケット技術を開発し、打ち上げコストを劇的に削減しています。 - 革新的な技術開発

再利用可能なロケット「Falcon 9」や、超大型ロケット「Starship」などの先端技術をリード。 - 民間主導の宇宙探査

NASAとの提携により、人類の月面再訪や火星移住計画を進めています。

主なプロジェクトと成果

- Falconシリーズ

- Falcon 1(2008年初成功):SpaceX初の打ち上げ成功。

- Falcon 9:再利用可能なロケットで、商業衛星や宇宙ステーションへの補給任務に使用。

- Falcon Heavy:重打ち上げ能力を持つロケット。

- Starship

- 次世代宇宙船で、人類の月面着陸や火星移住を目指す計画の中心。

- 完全再利用可能で、地球~月、火星間の輸送を担う設計。

- ドラゴン(Dragon)宇宙船

- Cargo Dragon:ISSへの物資補給ミッション。

- Crew Dragon:有人宇宙飛行を実現し、NASAの宇宙飛行士をISSへ輸送。

- Starlink

- 全世界にインターネット接続を提供する衛星インターネットプロジェクト。

- 低軌道に数千の小型衛星を展開中。

- 火星移住計画

- 長期目標は火星での人類の定住を可能にすること。

主な成果

- 世界初の商業ベースでの有人宇宙飛行成功(2020年、Crew Dragon)。

- Falcon 9の再利用により1機で複数回の打ち上げに成功。

- Starlinkの一部地域でのインターネットサービス提供開始。

最新動向(2025年現在)

SpaceXはStarshipの軌道試験や月探査計画(NASAのArtemis計画への協力)に注力しています。また、Starlinkの衛星展開が急速に進んでおり、グローバル規模でのインターネットサービスが拡大中です。

SpaceXの目的・目標

SpaceXの目的は、多岐にわたる目標を掲げており、その中心には「宇宙探査の拡大」と「地球外での人類の未来を築く」という壮大なビジョンがあります。以下に主な目的を挙げます。

1. 宇宙探査コストの大幅削減

- 宇宙探査のコストを劇的に削減することで、政府機関や民間企業が宇宙にアクセスしやすい環境を作る。

- 再利用可能なロケット(Falconシリーズ、Starship)により、従来の打ち上げコストを大幅に低下させる。

2. 地球外での人類の未来を築く

- 火星移住:最終目標は人類が火星で自給自足できるコロニーを作り、地球以外の惑星で生活できる基盤を築くこと。

- 惑星間輸送:Starshipを使い、地球から火星への定期的な輸送手段を確立する。

3. 宇宙探査の民主化

- これまで政府機関が中心だった宇宙探査を民間企業や個人にまで広げる。

- Starlinkプロジェクトにより、地球上のどこでもインターネット接続が可能な環境を整備し、地球規模のデジタルアクセスを提供。

4. 地球を守る

- 宇宙技術を活用して、地球を脅威から守る。

- 小惑星衝突などのリスクに対する防衛策の開発。

- 気候変動への対策の一環として、宇宙技術を活用した地球観測衛星の打ち上げ。

5. 民間の宇宙旅行を実現

- 一般の人々が宇宙を旅行できる時代を築く。

- 民間有人宇宙飛行を可能にし、月周回旅行や宇宙ステーション滞在を現実のものとする。

- 例:2021年の「Inspiration4」ミッションでは、完全に民間人だけで構成された宇宙飛行を実施。

6. 科学研究と技術革新の促進

- 宇宙探査に必要な技術を開発し、それを地球での生活に役立てる。

- 再利用ロケット技術、宇宙通信技術、高効率エネルギー技術など。

7. 月への復帰と拠点構築

- NASAのArtemis計画と連携し、人類の月面再訪を支援。

- 月を宇宙探査の中継基地とし、火星や他の惑星へのステップとする。

イーロン・マスクのビジョン

SpaceXの創設者であるイーロン・マスクは、以下の哲学を掲げています:

- 人類が多惑星種になる必要性

地球での絶滅リスク(核戦争、気候変動、小惑星衝突など)を回避するために、地球外に居住可能な環境を確保する。 - 宇宙を日常の一部にする

宇宙旅行や探査が特権的な活動でなく、日常生活の一部になる未来を目指す。

SpaceXの目標が示す未来

これらの目標は、単なる宇宙開発を超えて、人類の生存と繁栄の新しい時代を切り開くものです。

宇宙理論や技術に関心がある方にとって、SpaceXの取り組みは大きな刺激やアイデアの源になるはずです!

Falconシリーズ

Falconシリーズは、SpaceXが開発したロケットシリーズで、宇宙へのアクセスを安価かつ効率的にすることを目指しています。このシリーズは、再利用可能な設計を採用し、商業宇宙飛行や科学ミッションのために広く使用されています。

1. Falcon 1

- 概要:SpaceXが開発した最初のロケット。

- 特徴:

- 小型で単段エンジンを搭載。

- 地球低軌道(LEO)へのペイロード打ち上げを目指す。

- 成果:

- 2008年9月28日、4回目の試みで初めて打ち上げ成功。

- 初の民間企業による液体燃料ロケットの軌道到達。

2. Falcon 9

- 概要:Falconシリーズの主力ロケット。

- 特徴:

- 9基の「Merlin」エンジンを搭載した第一段と、1基のエンジンを搭載した第二段から構成。

- 再利用可能な第一段がコスト削減に大きく寄与。

- 革新的な垂直着陸技術を採用。

- 用途:

- 商業衛星の打ち上げ。

- 国際宇宙ステーション(ISS)への補給。

- NASAの有人宇宙飛行ミッション。

- 成果:

- 2015年12月、第一段の地上への垂直着陸に初成功。

- 数百回以上の打ち上げ実績があり、最も信頼性の高いロケットの1つ。

3. Falcon Heavy

- 概要:Falcon 9を基に設計された超大型ロケット。

- 特徴:

- Falcon 9の第一段を3基束ねた構造。

- 世界最大の打ち上げ能力を誇るロケット。

- ペイロードの低軌道への最大重量:63,800 kg。

- 用途:

- 重量級の衛星や探査機の打ち上げ。

- 月や火星ミッションへの輸送。

- 成果:

- 2018年2月、初飛行でイーロン・マスクのテスラ「ロードスター」を搭載して打ち上げ成功。

- 同時にサイドブースターの回収にも成功。

4. 再利用技術

Falconシリーズの最大の特徴は再利用可能性であり、これが宇宙打ち上げコストの大幅削減に繋がっています。

- 第一段の回収:洋上の無人船や地上への垂直着陸により、同じブースターを複数回使用可能。

- フェアリング回収:衛星を覆うフェアリングも再利用可能で、これもコスト削減に貢献。

5. Falconシリーズの未来

- Falcon 9とFalcon Heavyは現在も運用中で、SpaceXの主要な打ち上げミッションを支えています。

- Starshipが本格運用されると、Falconシリーズの一部が退役する可能性がありますが、現時点ではその信頼性とコストパフォーマンスで活躍し続けています。

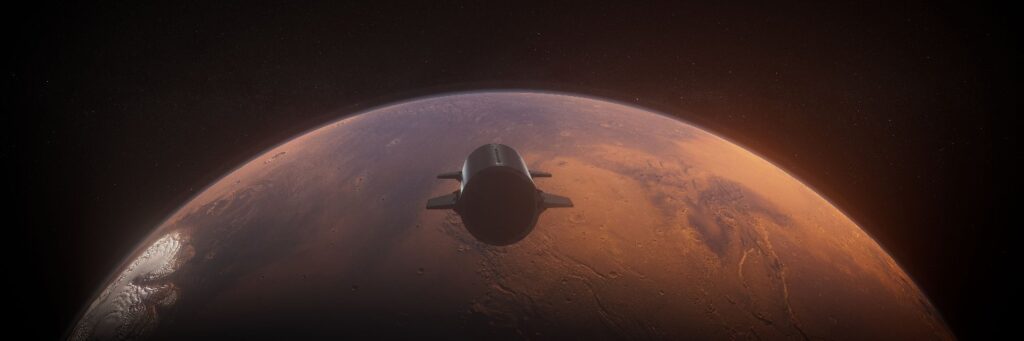

SpaceXの宇宙船<スターシップ>

**スターシップ(Starship)**は、SpaceXが開発する次世代の完全再利用可能な宇宙船兼ロケットシステムです。地球の衛星軌道から月、火星、さらには深宇宙探査まで対応可能な設計で、人類の宇宙進出を根本的に変えると期待されています。

スターシップの概要

- 完全再利用可能

- 打ち上げシステム全体が再利用可能な設計で、従来のロケットと比較して大幅なコスト削減を実現。

- 地球での垂直着陸技術を活用して、何度も打ち上げ可能。

- 多用途の宇宙船

- 人類の火星移住計画を支える。

- 月面ミッション、宇宙旅行、衛星打ち上げ、大量貨物輸送、さらには地球間高速輸送にも利用。

- 構造

- 2段式設計:

- 第一段:スーパーヘビー(Super Heavy)

- 打ち上げ用のブースターで、33基の「ラプター(Raptor)」エンジンを搭載。

- 第二段:スターシップ宇宙船(Starship spacecraft)

- ミッションの主要部分を担う宇宙船本体で、6基のラプターエンジンを搭載。

- 第一段:スーパーヘビー(Super Heavy)

- 2段式設計:

- 材質

- ステンレス鋼を主体に使用。耐熱性、強度、製造コストのバランスを考慮した設計。

- 大容量

- 最大搭載重量(地球低軌道への打ち上げ):約150トン。

- 月や火星へのミッションでは100トンのペイロードを計画。

スターシップの主な目的

- 火星移住

- 火星への人類輸送を目指し、宇宙船に多くの乗客や貨物を搭載可能。

- 火星の自給自足可能なコロニーの構築を支援。

- 月ミッション

- NASAのArtemis計画で、月面着陸船として使用される予定。

- 月での長期的な探査活動を支援。

- 商業宇宙旅行

- 民間人向けの宇宙旅行を提供。

- 特に、月周回旅行のプランが進行中(例:日本の実業家・前澤友作氏が参加)。

- 衛星打ち上げ

- Starlink衛星などの大量打ち上げに対応。

- 一度に複数の衛星を低軌道に配置可能。

- 地球間輸送

- 地球上の都市間を1時間以内で移動可能にする超高速輸送手段を提案。

主な特徴と技術

- ラプターエンジン

- 液体メタンと液体酸素を燃料とするエンジン。

- 推力と効率性に優れ、再利用にも適した設計。

- 着陸技術

- ロケット全体が垂直に着陸可能。

- 第一段(スーパーヘビー)は洋上のプラットフォームに帰還。

- 宇宙船本体(スターシップ)は月や火星にも着陸可能。

- 宇宙での燃料補給

- 地球軌道上で燃料補給が可能な設計。

- 長距離の宇宙探査ミッションを支える重要な技術。

最新の進展(2025年現在)

- 軌道試験

- 何度かの試験飛行が実施され、一部は成功、一部は技術改善のためのデータ収集を目的として行われた。

- 月面着陸契約

- NASAとの契約に基づき、2025年以降のArtemis計画で月面着陸に使用予定。

- 火星ミッション計画

- 火星への無人探査機や貨物輸送ミッションが進行中。

- 有人ミッションの実現を目指して技術開発が加速。

スターシップがもたらす未来

- 宇宙探査の大衆化

- スターシップが低コストで商業衛星打ち上げや宇宙旅行を可能にし、宇宙探査の裾野を広げる。

- 火星移住の現実化

- 人類が他の惑星に進出し、多惑星種になるための基盤を構築。

- 宇宙開発のスピードアップ

- 大量のペイロードを一度に運搬可能なため、宇宙でのインフラ構築が加速。

**ラプターエンジン(Raptor Engine)**は、SpaceXが開発した液体燃料ロケットエンジンで、スターシップ(Starship)およびスーパーヘビー(Super Heavy)ブースターに使用されています。このエンジンは、性能、効率性、再利用可能性において画期的な設計を採用しており、SpaceXのミッションを支える重要な技術です。

ラプターエンジンの特徴

- 燃料:液体メタンと液体酸素(Methalox)

- 燃料として液体メタン(CH₄)を酸化剤として液体酸素(LOX)を使用。

- 燃焼時に水と二酸化炭素を生成し、クリーンで効率的。

- 火星での「現地資源利用(ISRU)」に適応可能(火星の大気と地表からメタンと酸素を生成可能)。

- フルフロー二段燃焼サイクル

- 酸化剤リッチと燃料リッチの両方のターボポンプを使用する高度な燃焼サイクル。

- 燃焼効率が非常に高く、従来のエンジンよりも高い推力と比推力を実現。

- エンジンの温度を均一に保ち、部品の寿命を延ばす。

- 高推力と高効率

- 海面推力:2メガニュートン(MN)。

- 真空推力:約2.3MN。

- 比推力(効率を示す値):海面で330秒、真空で350秒以上。

- 再利用可能

- 耐久性を重視した設計により、何度も再利用可能。

- 発射後の迅速な再整備が可能で、コスト削減に寄与。

- スケーラブル設計

- スターシップの小型エンジンとして設計されているが、大型化や他のプロジェクトへの適用も可能。

ラプターエンジンの技術的利点

- 燃料の選択(液体メタン)

- 液体メタンはRP-1(ケロシン)に比べて燃焼がクリーンで、カーボンの堆積が少ない。

- 火星での燃料生産に適しており、惑星間輸送の基盤技術となる。

- フルフロー二段燃焼サイクルのメリット

- 従来のエンジンに比べて燃焼効率が高い。

- タービンや他の部品にかかる負荷が少なく、長期間の運用が可能。

- 再利用性

- 数百回の再利用を目指して設計されており、運用コストを大幅に削減。

- スペースシャトルのエンジン(RS-25)やロシアのRD-180と比較しても優れた再利用性。

- スーパークライオジェニック燃料システム

- 燃料と酸化剤を極低温で貯蔵し、より多くの推力を得る。

用途と配置

- スターシップ

- スターシップ宇宙船に6基(うち3基は真空仕様)を搭載。

- 真空仕様のラプターエンジンは宇宙空間での高効率推進を担当。

- スーパーヘビー

- 第一段ブースターに最大33基を搭載。

- 地球の重力を克服するための強大な推力を提供。

- 他の可能性

- 将来的に地球間輸送システムや他の惑星探査ミッションにも活用可能。

開発の進展と試験

- 初期試験

- 初期のラプターエンジン試験は2016年に開始。

- 高温、高圧の条件下で成功を収め、次世代ロケットエンジンとしての可能性を示した。

- 改良型ラプター2

- 出力を向上させ、部品点数を削減し、製造コストをさらに抑えた。

- スターシップの試験飛行に使用されている。

- 試験飛行での実績

- ラプターエンジンは、スターシップおよびスーパーヘビーのテストで信頼性を示している。

- 高度な垂直着陸試験でも実績を積み重ねている。

ラプターエンジンの未来

- 火星ミッション

- 火星表面での燃料生産(メタンと酸素の生成)と組み合わせて、地球と火星間の持続可能な輸送手段を提供。

- スターシップの運用

- 大量の貨物や人員を輸送するスターシップの基幹技術として重要。

- さらなる改良が進められ、コストパフォーマンスが向上。

- 宇宙産業への波及効果

- 他の民間企業や宇宙開発機関が、ラプター技術を参考に新しいエンジンの設計を模索。

ラプターエンジンは、SpaceXの革新の象徴であり、宇宙探査や人類の火星移住を支える中核技術です。

SpaceXとNASAとの連携・関係

SpaceXとNASAの関係は、民間企業と政府宇宙機関の成功例として知られています。SpaceXはNASAのミッションをサポートする一方で、NASAもSpaceXの成長を支援しています。この関係は、契約、技術協力、人類の宇宙探査という共通の目標に基づいています。

1. NASAとSpaceXの基本的な連携の背景

- NASAは2000年代初頭、スペースシャトルの退役を見据えて、国際宇宙ステーション(ISS)への補給や有人輸送を担う民間企業を育成するため、商業宇宙開発プログラムを始めました。

- SpaceXはこのプログラムに選ばれ、資金援助を受けてFalcon 9ロケットやドラゴン宇宙船を開発しました。

2. NASAとSpaceXの主要プロジェクト

(1) 商業補給サービス(CRS)

- 目的:国際宇宙ステーション(ISS)への物資補給。

- SpaceXは、Dragon宇宙船とFalcon 9ロケットを使用して物資をISSに輸送。

- 成果:

- 2012年:SpaceXがNASAとの契約で初めてISSへの補給ミッションを成功。

- CRSプログラムにより、NASAはコストを削減しつつ、ISS運営を民間に委託。

(2) 商業有人宇宙プログラム(Commercial Crew Program, CCP)

- 目的:アメリカの地上からISSへの宇宙飛行士輸送を復活させる。

- スペースシャトルの退役後、NASAはロシアのソユーズに頼っていたが、これを民間企業に代替させることを目指した。

- 成果:

- SpaceXの**Crew Dragon宇宙船(クルードラゴン)**が開発され、2020年5月、最初の有人ミッション(Demo-2)を成功。

- その後、定期的な宇宙飛行士輸送ミッション(Crew-1, Crew-2など)を実施中。

(3) Artemis計画(月探査)

- 目的:人類を再び月に送るNASAの「Artemis計画」における連携。

- SpaceXは「スターシップ」を用いて月面着陸船を提供する契約をNASAから獲得(2021年)。

- 役割:

- スターシップはArtemis計画で月面着陸を担う。

- 2025年以降のミッションで、人類が再び月面に立つことを目指す。

(4) 地球低軌道(LEO)での活動

- NASAはSpaceXのStarlink衛星の展開を許可しており、これにより宇宙での商業活動の範囲が広がっている。

- ISSへの輸送に加え、NASAと共同で地球観測や技術実証プロジェクトを実施。

3. NASAがSpaceXに与えた影響

- 資金提供と育成:

- NASAは商業補給サービスや有人宇宙プログラムを通じて、SpaceXに多額の資金を提供。

- SpaceXの技術開発と成長を支える重要なパートナーとなった。

- 規制と品質管理:

- NASAは、SpaceXの設計・製造プロセスに厳しい安全基準を適用。

- Crew Dragonの開発では、安全性や品質保証の分野でNASAの指導を受けた。

4. SpaceXがNASAに与えた影響

- コスト削減:

- SpaceXの再利用可能ロケット技術により、NASAの打ち上げコストが劇的に削減。

- 従来の政府開発プログラムよりもはるかに低コストで、商業ミッションを実現。

- 技術革新:

- SpaceXの技術(例:再利用可能なロケット、ラプターエンジン)がNASAの宇宙探査に貢献。

- NASAはSpaceXの技術を活用して、長期的な火星探査計画を進める基盤を構築。

- 商業宇宙産業の成長:

- NASAとの連携を通じて、SpaceXは他の商業パートナーや国際宇宙機関とも協力を広げ、商業宇宙産業の発展を牽引。

5. NASAとSpaceXの現在の関係

- パートナーシップ:

- 互いに依存しつつも、独自の目標に向かって活動。

- NASAは火星探査や恒星間探査を視野に入れた長期的なビジョンを持ち、SpaceXは火星移住を目指している。

- 競争的協力:

- SpaceXは独自の商業活動(Starlinkや宇宙旅行)を展開し、NASAの支援に依存しない経営モデルを確立。

- しかし、NASAと共同で行うプロジェクトも引き続き重要。

6. 将来の展望

- 月と火星探査

- Artemis計画を通じて、人類の月面探査と火星探査への足掛かりを構築。

- SpaceXのスターシップ技術がNASAの火星探査計画にも寄与する可能性。

- 地球低軌道(LEO)の商業化

- ISSの後継機として、民間企業による宇宙ステーションの建設が視野に。

- SpaceXがNASAのミッションをサポートしつつ、商業的活動を拡大。

- 革新的な技術開発

- NASAは次世代推進システムや深宇宙探査技術の研究に注力。

- SpaceXは再利用技術や超大型ロケットでこれを支援。

NASAとSpaceXの関係は、官民連携の成功例として注目されており、これからの宇宙探査においても互いに重要な役割を果たしていくでしょう。

SpaceXとイーロンの思想

SpaceXとイーロン・マスクの思想は、「人類の未来を宇宙に広げる」という壮大なビジョンに基づいています。その考え方は、科学技術の進化、人類の生存の多様性、そして地球規模の課題への挑戦を中心に据えています。

SpaceXの思想:企業としての哲学

- 宇宙探査の民主化

- 宇宙は特権的な分野ではなく、誰もがアクセス可能な場所であるべきという考え。

- 打ち上げコストを劇的に削減し、商業衛星、小規模な宇宙プロジェクト、そして一般人の宇宙旅行を実現。

- 効率性と持続可能性

- 再利用可能なロケット技術(例:Falcon 9)で宇宙探査のコストを削減し、環境にも配慮した形で持続可能な宇宙活動を展開。

- 地球資源の有効活用と代替手段の開発。

- イノベーションを重視

- スピード感を持った技術開発を推進。

- 宇宙探査における従来の枠組みを破壊し、新しいスタンダードを作る(例:商業宇宙旅行や民間の火星探査)。

- 人類の宇宙進出

- 長期的には地球外での人類社会の形成を目指し、地球の限界を超える新しいフロンティアを開拓。

イーロン・マスクの思想:創設者としての哲学

- 人類の生存を保証する多惑星種の必要性

- 地球における絶滅リスク(気候変動、核戦争、小惑星衝突など)を避けるために、人類は他の惑星に進出しなければならないと考える。

- 火星を「バックアッププラン」として、自給自足可能なコロニーを築くことを目指す。

- 「困難」への挑戦

- 「困難だからこそ挑むべき」という精神が根底にある。

- 火星移住や再利用ロケット技術のような、現実的でないとされてきた挑戦を「どうすれば可能にするか」に転換。

- 高速な意思決定とリスク容認

- 高速で意思決定を行い、試行錯誤を重視する。

- 実験的なプロジェクトを多く展開し、失敗を学びのプロセスとして受け入れる。

- テクノロジーとビジョンの融合

- 技術革新は単に問題を解決するための手段でなく、人類の未来を形作るものと考える。

- AI、再生可能エネルギー(Teslaとの連携)、および宇宙技術を人類の持続可能な進化のために活用。

- 火星移住の実現

- 火星は「第二の地球」としての可能性を秘めており、人類は火星に移住し、地球外文明を築くべきだと確信。

- 火星を自給自足可能な社会にすることで、宇宙探査を次の段階に進める。

イーロン・マスクの名言に見る思想

- 「リスクを取らないことが最大のリスクだ」

- 革新や挑戦にはリスクが伴うが、それを恐れて現状に留まることは未来の成長を阻むと考える。

- 「宇宙を目指す理由は、未来が壮大で刺激的なものになるためだ」

- 未来の世代が「宇宙へ行ける」という希望を持つことが重要。

- 「私たちが直面している最大の課題は、宇宙で文明を作り出す方法を見つけることだ」

- これは、地球外の人類社会を構築するというSpaceXの最終的な目標を象徴する言葉。

SpaceXとイーロン・マスクの思想の影響

- 宇宙探査の新時代を切り開く:従来の宇宙開発は政府主導でしたが、SpaceXは民間主導の宇宙探査という新たなモデルを確立しました。

- 科学と哲学の融合:単なる技術革新に留まらず、人類の進化と未来への影響を考慮した哲学的ビジョンが背景にあります。

- 社会の関心を宇宙へ向けさせる:一般市民にも宇宙探査の魅力を伝え、夢を共有させることに成功しています。

SpaceXの今後、これから

SpaceXの今後は、宇宙探査、人類の多惑星化、そして地球のインフラ改善に焦点を当てた壮大なビジョンに基づいています。その計画には技術革新だけでなく、経済的・社会的な側面も含まれており、宇宙開発の未来を大きく変える可能性があります。

1. 火星移住計画

- 長期目標:「人類を多惑星種にする」ことがSpaceXの最終的な目標。

- スターシップを利用して、人類を火星に輸送。

- 火星での自給自足可能なコロニーを構築し、食料、エネルギー、住居、燃料生産のインフラを整備。

- スケジュール:

- 2020年代後半:火星への無人輸送ミッションを本格化。

- 2030年代:有人ミッションの開始。

2. 月面ミッション

- Artemis計画への貢献:

- NASAのArtemis計画で、スターシップが人類の月面着陸に使用される予定。

- 月面での長期探査拠点の建設を支援。

- 目的:

- 月を火星ミッションの中継地点として活用。

- 資源採掘や水氷の利用技術の実証。

3. Starlink(スターリンク)プロジェクト

- グローバルインターネットサービス:

- 低軌道に数万基の小型衛星を展開し、地球全体に高速インターネットを提供。

- インターネット未接続地域や災害時の通信インフラとして活用。

- 今後の展開:

- 第2世代スターリンク衛星の展開。

- 光通信技術の導入により、高速・低遅延の通信を実現。

4. スターシップの実用化

- 商業利用:

- 衛星打ち上げや宇宙貨物輸送にスターシップを活用。

- 民間宇宙旅行の市場拡大。

- 地球間輸送:

- スターシップを使った都市間輸送の実現。

- 例:ニューヨークから東京まで約1時間で移動可能。

5. 再利用技術の進化

- 現在の再利用技術をさらに進化させ、ロケットや宇宙船の再整備時間とコストを削減。

- 完全再利用可能な宇宙システムを構築し、ミッション間隔を短縮。

6. 国際的な宇宙探査のパートナーシップ

- NASAやESA(欧州宇宙機関)だけでなく、他国や民間企業との協力を拡大。

- 火星、月、小惑星探査プロジェクトでの共同研究。

7. 人工知能(AI)の活用

- 打ち上げ、宇宙船運用、ミッション計画にAIを導入。

- 火星や月での自律型ロボットによるインフラ構築を推進。

8. 新しい技術開発

- 核熱推進システム:長距離宇宙探査を可能にする新型推進技術の研究。

- 地球観測衛星:気候変動のモニタリングや災害予測のための新型衛星の開発。

- 燃料生成技術:地球外での燃料製造(例:メタン)技術の改良。

9. 火星と地球をつなぐ経済圏の創造

- 火星と地球間での貨物輸送と資源の流通。

- 火星で生産した燃料や鉱物の地球への輸出モデルの構築。

10. 夢の次のステージ

- 恒星間探査:

- 火星や月を足掛かりに、さらに遠い惑星や恒星系への探査を視野に入れる。

- 宇宙都市の構築:

- 地球軌道上や月、火星に宇宙都市を建設し、持続可能な宇宙経済を展開。

11. イーロン・マスクのビジョンの進化

- イーロン・マスクは、地球の問題解決(気候変動、通信格差など)と宇宙探査を並行して進めるべきと考えています。

- 地球と宇宙の両方で人類の未来を築くという理念が、SpaceXの活動を牽引しています。